新書推薦:

《

生物安全与环境

》

售價:HK$

56.4

《

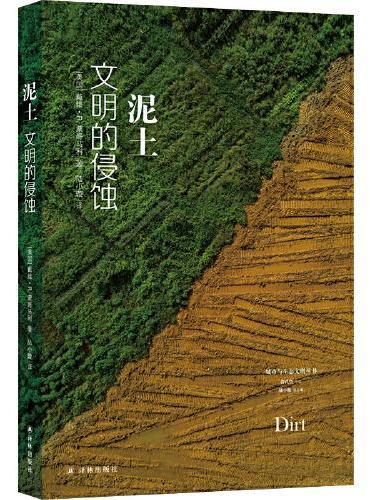

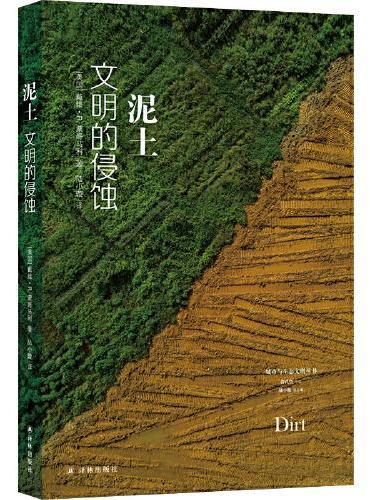

泥土:文明的侵蚀(城市与生态文明丛书)

》

售價:HK$

84.0

《

医用化学(第三版)

》

售價:HK$

57.3

《

别怕,试一试

》

售價:HK$

67.9

《

人才基因(凝聚30年人才培育经验与智慧)

》

售價:HK$

103.4

《

深度学习详解

》

售價:HK$

114.8

《

李白传(20世纪文史学家李长之经典传记)

》

售價:HK$

45.8

《

津轻:日本无赖派文学代表太宰治自传性随笔集

》

售價:HK$

66.7

|

| 編輯推薦: |

|

安托南·阿尔托是一个戏剧理论家、剧作家、诗人、演员、超现实主义者,是20世纪法国为重要的文化参与者之一,深刻影响了福柯、德勒兹、德里达、贝克特、尤内斯库等后辈。60年代席卷全球的反文化运动中,年轻人把阿尔托奉为宗师,引以为傲地以阿尔托传人自居。在欧美国家阿尔托早已成为一个经典人物,法国伽利玛出版社在90年代出版了二十八卷本阿尔托全集;然而中国学界对阿尔托却知之甚少, 迄今为止引进的仅有《残酷戏剧》一书。因此,这本传记《安托南·阿尔托》的出版意义重大,为中国读者了解阿尔托其人其作其思提供了一个极佳的文本。苏珊·桑塔格说“阿尔托是有文学史以来受苦多的一个例子”,“他对自己的痛苦所做的描述极其剧烈,以致读者完全受不了……无论在何种意义上,阿尔托都是以成为疯子而告终,整个一生,他都是疯子”。在这本传记中,作者依据大量的相关人物回忆录、阿尔托文本、前人的相关研究成果等材料,呈现了阿尔托如何因神经衰弱而不得不依赖鸦片,又因大量的毒品摄入而精神紊乱程度加剧,终在五个精神病院度过了八年多的治疗生活。

|

| 內容簡介: |

安托南·阿尔托是20世纪法国神秘又独特的一位思想家,以其“残酷戏剧”理论著称,被誉为“西方当代戏剧的精神领袖”“围绕欧洲剧场上空的幽灵”,对20世纪后半叶的剧场起了决定性的影响。他是法国革命传统的完美化身,终其一生都在挑战资产阶级的统治,反叛特权与权威。

美国学者大卫·A. 谢弗以客观而克制的笔触追溯了阿尔托激荡、残酷、孤独且痛苦的一生。在本书中,谢弗叙述了阿尔托在马赛抑郁而孤僻并早早接受神经衰弱治疗的童年,回顾了他与超现实主义团体的过从甚密和迅速决裂,梳理了阿尔托在巴黎崭露头角后《新法兰西评论》、伽利玛出版社、安德烈·马松等重要阵地和人物对他的高度认可。作者还向读者展示了阿尔托在电影和戏剧领域的创作和角色扮演,重点再现了他在墨西哥和爱尔兰的文化寻根之旅并试图用古老的异域魔法救治欧洲现代病的努力。此外,阿尔托众所周知的毒瘾和精神病治疗也是本书的重要内容,苏珊·桑塔格说“阿尔托是有文学史以来受苦多的一个例子”,作者依据大量的相关人物回忆录、阿尔托文本、前人的相关研究成果等材料,向读者呈现了一个对毒品有着不断需求、长期接受鸦片脱瘾治疗,终在五个精神病院度过了八年多治疗生活的饱受折磨的阿尔托。

本书既保留了阿尔托文字的深度,也不淡化他的复杂性,并将这种深度和复杂置于他狂热的生活中,向读者展露了一个伟大的灵魂图景,揭示了一代戏剧大师如何深刻影响贝克特、尤内斯库、福柯、德勒兹等重要人物。

|

| 關於作者: |

作者:

大卫·A. 谢弗(David A.Shafer),加州州立大学长滩分校历史系主任、近现代史教授,著有《巴黎公社》(The Paris Commune)和《革命社会主义》(Revolutionary Socialism)。

译者:

唐建清,南京大学文学院退休教师,译有奥威尔《一九八四》、毛姆《在中国屏风上》、纳博科夫《独抒己见》、菲茨杰拉德《夜色温柔》、格罗斯曼《我心深处的文法》、冯内古特《2081:冯内古特短篇小说全集》(合译)、格林布拉特《大转向》、沙甘《现代信仰的诞生》等。

|

| 目錄:

|

引 言 / 001

章 青年 / 006

第二章 巴黎 / 028

第三章 别处 / 052

第四章 演艺/ 077

第五章 残酷 / 103

第六章 旅行 / 133

第七章 262 602 / 154

第八章 重生 / 189

尾声:后世 / 227

注释 / 238

相关书目 / 271

致谢 / 276

图片版权说明 / 278

|

| 內容試閱:

|

第三章 别处

安德烈·布勒东比阿尔托大六个月,出生于诺曼底,在巴黎郊区长大,和阿尔托一样,他对自己家族的资产阶级志向感到恼火。但两人的相似仅此而已。战争期间,阿尔托和布勒东处于精神病学谱系的两端:阿尔托因为神经紊乱被送进了精神病院,布勒东则在圣迪济耶的精神病中心担任助手,为士兵治疗炮弹休克症。正是这段经历让布勒东的世界观开始成形,他将自己的艺术倾向与对弗洛伊德非理性理论的兴趣结合起来。

到1925年初,阿尔托已经成为超现实主义团体的积极成员,他终于在那些像他一样不愿或不能遵守社会习俗的艺术家中找到了创作的空间。即使在与超现实主义者痛苦决裂之后,阿尔托仍将超现实主义视为一种救助:

超现实主义来到我身边的时候,生活已经变得非常无聊,已经把我打倒,疯狂或死亡是我的出路。超现实主义就是这种虚拟的希望,它是无形的,也许和其他任何东西一样诱人,但它刺激你不由自主地去抓住后一次机会,和任何能够欺骗你心灵的幽灵搏斗。超现实主义并不能恢复我失去的本质,但它教育我,不要再在思想活动中寻找不可能的稳定,学会满足于我脑海中挥之不去的幽灵。更重要的是,它给了这些幽灵一种感觉,一种无可争辩的残酷的生活,而且,事实上,我已经重新学会再次相信我的思想。

布勒东和其他超现实主义者欢迎阿尔托的热情参与,但发现他的个性神秘莫测。与阿尔托见面后不久,西蒙妮·布勒东就把阿尔托描述成一个“如浪潮般壮观、如灾难般令人感到痛快”的人。在布勒东看来:

没有人比阿尔托更真诚地把他所有的巨大力量都投入超现实主义事业中。也许他与生活的冲突比我们其他人更激烈。尽管他当时很英俊,但他无论走到哪里,似乎都随身带着一种黑色小说(black novel)中的异样风景,全都被光线照亮了。他怒不可遏,可以说,他对人类的任何制度都毫不留情,但有时以一声大笑来结束,由此可以看出年轻人的虚张声势。尽管如此,这种愤怒有着惊人的感染力,对超现实主义有很深的影响。

阿尔托意识到超现实主义是他的救赎,并沉浸于该阵营对自己的接受,他在短时期内也曾强烈地影响了超现实主义运动,他为《超现实主义革命》各期撰稿并主编了第三期;阿尔托独特的视角似乎找到了归宿,而在此之前他相信那是无法企及的。他为《超现实主义革命》期写的文章集中在两个具有个人意义的生存问题上:麻醉品和对个人存在的控制。在第二期中,阿尔托主张鸦片的合法化,并将鸦片的效用当作一种存在主义困境:在“人类绝望”被消除之前,鸦片必须随时可用。

第三期《超现实主义革命》(1925年4月15日)的主题是“基督教时代的终结”;这一期代表了阿尔托对超现实主义影响的。和超现实主义的传统一样,这些文章都是匿名或集体署名的(根据阿塔纳西奥留下的笔记,这些文章大部分是阿尔托写的,其中几篇描写了他对西方世界的幻想的日渐破灭和对神秘主义的追求)。阿尔托对东方宗教只是表面上熟悉,他的《致达赖喇嘛》呼吁启蒙,用“一种我们的头脑——被欧洲人污染了——可以理解的语言”。同样,在对佛教徒的吁求中,阿尔托颂扬了他所理解的东方禁欲主义,并拒绝西方的物质主义。

然而,尽管阿尔托对待超现实主义的态度是严肃的,但他的主管任期甚至没超过两个月。1925年4月20日,布勒东宣布机构将关闭;而不到一个月后,布勒东在自己家中重开该研究机构。怎么回事?这个问题很大程度上涉及阿尔托和布勒东之间的二元动态关系,这是一种既和谐又不相容的关系,充分说明了他们对超现实主义革命的投入。布勒东反对《超现实主义革命》第三期的基调,他被阿尔托对神秘主义的探索和阿尔托内在的、自我放纵的革命立场所困扰。尽管布勒东宣称厌恶理性和逻辑,但他对革命的理解是“思想的革命”,而阿尔托追求的则是一个混沌的宇宙,一个混乱的领域,在那里,可知的现实持续地倒转为一个复杂的网络,这个网络由深奥的感觉构成,消除了任何熟悉或舒适的东西。

1925年,电影和戏剧角色的大门开始向阿尔托打开。尽管仍与超现实主义有关,但阿尔托对它的投入程度已经降低;他与超现实主义阵营的关系终在1926年11月破裂。

第七章 262 602

雅克·拉康是与阿尔托相遇的年轻精神病学家之一,他关于无意识、主体性和语义之间关系的革命性精神分析理论将精神病学置于后结构主义之中。据布林说,拉康曾向他吐露,“阿尔托良好的身体状况会让他活到八十多岁,但他绝望的精神状态无疑会阻止他进行任何创作”。几年后,阿尔托写到拉康时说:“您关切一个精神错乱者的良心,但与此同时,您却用您恶心的性扼杀了它。”

1943年,阿尔托被从圣安妮转移到维尔-埃弗拉尔的精神病院。被转移几个月后,阿尔托写道,他抗议将他转移的行为,因为他造成的麻烦,三名警卫用脚踢他、掐他,使他动弹不得(而院长则命令警卫“勒死他”):“如果我没有死于窒息,那是因为我喉咙的肌肉无意识地收缩了。”

阿尔托在维尔-埃弗拉尔的精神病院住了将近四年——从1939年2月27日到1943年2月10日。维尔-埃弗拉尔医院始建于1868年,距巴黎约十公里(6英里),由私人疗养院和公共收容所两部分组成。之前的病人包括雕塑家卡米尔·克洛岱尔(Camille Claudel),她父亲(保护她多年)去世后,她母亲(从未来看过她)把她送到这里。由于疗养院没有足够的资源,阿尔托终被关进了精神病院。他的生活将由维尔-埃弗拉尔医院的时钟的单调节奏来安排,它提示着起床、吃饭和就寝时间,以及在庭院里漫无目的地散步的几个小时,在这段时间里,被收容者内心的痛苦逐渐缓和,他们进入自我实现的状态。

不管警卫和护士是用他的姓称呼他,还是用大家熟悉的非正式代词“你”称呼他,或者更令人丢脸的情形,在众目睽睽之下强制性地给他脱衣淋浴,维尔埃弗拉尔医院剥夺了阿尔托尚存的尊严和隐私权。然而,没有任何迹象表明,当他的过去失去意义或他逐渐陷入精神错乱并日趋严重时,他对自己的新生活既说不上麻木,也非漠不关心。当有个护士在每月为被收容者放映的电影中看到了阿尔托而表示惊讶时,没有参加放映的阿尔托回答说:“那是陈年旧事了。”

话虽如此,阿尔托丰富的想象力,可能还有他入院前的名声,使他与大多数其他被收容者不同,并引起了维尔埃弗拉尔医护人员的注意。从外表上看,维尔埃弗拉尔医院的内科医生莱昂·福克斯(Léon Fouks)与阿尔托建立了密切的私人关系;然而,在致福克斯的信中,阿尔托措辞严厉,这也许反映了他的不稳定性,也许反映了他对福克斯毫不掩饰的情绪。(例如,他指控福克斯与其他医生合谋杀害他,他在一封信中写道:“混蛋福克斯。你就是狗屎。狗屎,狗屎福克斯。”)在福克斯的鼓励下,阿尔托写了一篇“自传”。阿尔托还是称自己为安托尼奥·阿劳德或希腊语中的阿拉纳普洛斯,他出生在士麦那;阿尔托精心编写的传记结合了他的希腊传统、他自己的过去和大量的虚构成分(比如波斯、埃及和闪米特文明的学士学位,以及与一名土耳其女子的婚姻,婚后两三年她便去世了)。

阿尔托对另类身份的建构是事实与虚构的混合物,这或许是他脱离现实的初步表现。然而,这也完全有可能是他故意混淆视听,在面对一个预先确定他精神错乱的心理健康系统的过程中,他一直盘算着如何保持对自己的一点控制能力。此外,阿尔托的受迫害情结是非常真实的;他想象着自己从墨西哥回来后,被一个邪恶集团——“发动者”——的阴谋诡计所害,这个邪恶集团通过他们的替身或“稻草人”代理者向他施咒。有时,他们的替身甚至直接影响到阿尔托的事务(例如,他提到的有安德烈·布勒东和杰奎琳·布勒东夫妇、波朗、萨尔瓦多·达利、施拉姆、巴尔蒂斯和拉康);在其他情况下,他们控制着全球事件(希特勒、安东尼·艾登、约瑟夫·斯大林)。作为他们选择的武器,“发动者”在确定的地点——如拉斯帕尔大街和蒙帕纳斯大街的交叉路口、马扎里纳街、圣日耳曼德普雷街、植物园、荣军院的空地——进行性交。只有阿尔托有足够的手段来对付“发动者”,但为了找到圣帕特里克的手杖,并用它来击败“发动者”,他需要一种特殊的海洛因,即“海洛因B”来从毁灭意识的替身——“海洛因或左轮手枪”——中“重新发现世界的统一”。阿尔托对“发动者”的警告中融合了新旧错觉;如果性是他们的工具,阿尔托会用海洛因来对付它。自从1934年以来,阿尔托就没有给热内加·阿塔纳西奥写过信,1940年,他给她写了几封信,要求她提供海洛因,并恳求她“永远保持纯洁和贞洁”。只有安·曼森试图把海洛因送给在维尔埃弗拉尔的阿尔托;阿尔托显然不知道她来访的原因,拒绝见她。

1939年9月德国入侵波兰后,阿尔托目睹了包括福克斯在内的大部分医护人员的服役,不禁感觉到即将发生巨大变化,他告诉护士:“对我来说,这不是战争,这是末日。”1940年6月,维尔-埃弗拉尔的被收容者看到马恩河畔纳伊里的居民及法国士兵正逃离该地区,后面是迅速推进的德国军队。被收容者中出现了一种恐慌的状态;许多人知道纳粹在波兰屠杀精神病人。1939年7月1日,阿尔托写信给维尔埃弗拉尔医院的内科医生巴拉说:“对我来说,您不过是女人裤裆里的一坨屎。”然而,十一个多月后,纳粹攻入法国,维尔埃弗拉尔显得比以往任何时候都更加孤立、更加荒芜、更有被遗弃的感觉,阿尔托害怕地问巴拉:“我们会被杀吗?”对阿尔托和维尔-埃弗拉尔的许多病人来说,现实战胜了谵妄,焦虑催生了理智。

尽管纳粹只对维尔-埃弗拉尔进行了粗略的搜查,没有杀害任何病人,但纳粹对精神病患者的政策显然使法国占领区(包括马恩河畔纳伊里)的精神病院的生活更加艰难。

|

|