新書推薦:

《

生物安全与环境

》

售價:HK$

56.4

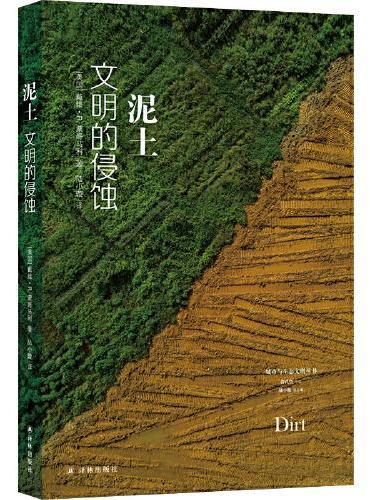

《

泥土:文明的侵蚀(城市与生态文明丛书)

》

售價:HK$

84.0

《

医用化学(第三版)

》

售價:HK$

57.3

《

别怕,试一试

》

售價:HK$

67.9

《

人才基因(凝聚30年人才培育经验与智慧)

》

售價:HK$

103.4

《

深度学习详解

》

售價:HK$

114.8

《

李白传(20世纪文史学家李长之经典传记)

》

售價:HK$

45.8

《

津轻:日本无赖派文学代表太宰治自传性随笔集

》

售價:HK$

66.7

|

| 編輯推薦: |

如果你害怕孤独,就别结婚。契诃夫

契诃夫许许多多的作品,总是能够击中人性中*脆弱的部分

翻译大家 契诃夫研究专家童道明 权威译作

|

| 內容簡介: |

|

《牵小狗的女人》以爱情为主题,精心选取著名短篇小说大师契诃夫关于情感的短篇小说《美女》《大小瓦洛佳》《关于爱情》《牵小狗的女人》等十三篇。

|

| 關於作者: |

契诃夫(1860-1904),全名安东巴甫洛维奇契诃夫,19世纪末俄国具有世界声誉的伟大的批判现实主义作家、幽默讽刺大师、短篇小说巨匠、著名剧作家,与法国的莫泊桑和美国的欧亨利并称为世界三大短篇小说家。

童道明,1937年生于江苏省江阴县杨舍镇(今张家港市),现为中国社会科学院外国文学研究所研究员,中国作家协会会员。著有《他山集》《俄罗斯回声》《戏剧笔记》等,主编《世界经典戏剧全集》(20卷),并有数种译著。

|

| 目錄:

|

美女

猎人

玫瑰色的袜子

阿纽塔

玩笑

在别墅里

别人的不幸

薇罗奇卡

灯火

大小瓦洛佳

带阁楼的房子

关于爱情

牵小狗的女人

求婚

|

| 內容試閱:

|

牵小狗的女人

一

听说,海边堤岸上出现了一张新面孔一个牵小狗的女人。德米特里德米特里奇古罗夫在雅尔塔已经看惯了这个地方,他也对新面孔产生了兴趣。他坐在一家商亭里,看到一位年轻的金发女郎沿着堤岸走过,她个儿不高,戴着一顶无檐软帽,身后跟着一只白色的长毛小狗。

此后他每天都能碰到她几回,或是在城市的公园里,或是在街心花园里。她总是独自散步,总是戴着无檐软帽,牵着一只白色的长毛小狗。谁也不知道她是什么人,于是便干脆叫她牵小狗的女人。

古罗夫寻思:如果她身边没有丈夫和熟人,倒不妨和她交个朋友。

他还不到四十岁,但已经有一个十二岁的女儿和两个上中学的儿子。当他刚上大学二年级的时候,家里就给他成了亲,妻子现在看起来比他年长许多。这是个眉毛很浓的高个子女人,外表庄重,有气派,而且自以为有思想。她书读得很多,书写时故意漏掉硬音符号,丈夫德米特里到了她的嘴里成了季米特里。而古罗夫在内心深处认为她是个浅薄的、狭隘的、缺乏风度的女人,他怕她,所以不爱待在家里,他早就背叛过她,常常背叛她,也许是这个缘故,他总是说女人的坏话,一旦有人当着他的面谈论女人,他便轻蔑地称她们是贱人!

他以为,凭借他多年痛苦生活经历所取得的教训,自己可以随便数落女人,但没有这些被他贬称贱人的女人,他连两天都无法生活。在男人堆里,他觉得乏味,不自在,无话可谈,冷若冰霜。而一当他出现在女人中间,便感到自由自在,他知道该和她们说些什么,该如何表现自己,即使在她们面前一言不发,心里也宁帖自在。在他的外表、性格和整个气质里有一种不可捉摸的吸引着女性的诱惑力,他知道自己的这个魅力,同时,也有一种力量吸引着他投向女人的怀抱。

多次重复的痛苦经验早就给了他教训:对于正派的男人,尤其是对于行动迟缓、优柔寡断的莫斯科人,一切与异性的亲密接触,尽管开头也能让生活多几分色彩,成为春风得意的奇遇,但随后必然会出现一堆大麻烦,最终背上一个大负担。然而,每当初识一个讨人喜欢的女人,这个痛苦经验便被忘得一干二净,他又热切地想过快活的日子,一切都显得那么自然和有趣。

终于有一天,黄昏时分,他在公园里用餐,而头戴无檐软帽的女士不慌不忙地走来,在邻近一张桌子旁坐下来。她的神态、步履、裙衫、发式都在告诉他:她来自上流社会,已婚,头一回来雅尔塔,独自一人,她在这里闷得慌关于此地诸多有伤风化的传闻,不少是不真实的,他厌恶这些桃色新闻,认为这些故事的编造者本身就是些喜欢寻花问柳的人。但当一位女士坐在离他三步远的桌子旁,他就想起了这些便捷的艳遇,这些做伴登山的休闲,一种与一个连名字都叫不出来的陌生女人搞个一夜情的充满诱惑的念想,突然间控制住了他。

他亲切地逗引着这只长毛小狗,让它到自己身边来,但当它向他走近的时候,他又晃动着手指吓唬它。小狗吠叫起来,古罗夫照样还吓唬它。 女人瞧了他一眼,立即垂下了眼睛。

它不咬人。她说,脸孔红了。

可以给它骨头吃吗?当她点头做了肯定的回答,他便彬彬有礼地问:您到雅尔塔有几天了?

五天。

而我在这儿快两个星期了。

两个人沉默了一会儿。

时间过得真快,但这儿多么沉闷!她这样说,眼睛没有看着他。

大家都在说这里沉闷。一个住在类似别列夫或日德尔这样的小城市的小市民,一到这儿也说:多么沉闷!多大的灰尘!好像他是从一尘不染的格林纳达岛来的。

她笑了。然后两人继续用餐,默不作声,像是两个完全陌生的人。但饭后他俩肩并肩地走开了,于是开始了两人之间轻松愉快的交谈,那是两个自由的、惬意的人之间的交淡,往哪儿走、谈点什么都无所谓。他们一边散步,一边聊天,说到大海的色彩何等奇妙,海水呈青紫色,色调柔和而温馨,由于月亮的照射,海面上浮现出一条金黄色的光带。说到酷热的白天带来的烦闷。古罗夫说他是莫斯科人,大学里学的是文学专业,但现在在银行供职,曾经在一家私人歌剧团当过演员,后来洗手不干了,在莫斯科他拥有两处房产而从她口中得知,她是在彼得堡长大的,但嫁到了C城,已经在那里住了两年,她还要在雅尔塔待上个把月,她丈夫可能也要来,他也想散散心。她怎么也说不清自己丈夫究竟在哪儿当差是省政府还是省地方自治会,这让她自己都觉得可笑。古罗夫还得知,她叫安娜谢尔盖耶芙娜。

后来,在旅馆房间里他又想起了她,想到明天他可能还会遇到她。这是一定的。躺在床上,他想到,她不久前还是个中学生,像他现在的女儿一样在上学。他想到,在她与陌生男人的谈笑中显得那样的羞涩和不自然,可见这是她生平第一次独自出门,第一次经历这样的处境好多人都追踪着她,与她攀谈,而人们这样做是带着什么样的隐秘动机,她不可能猜不到。他想到了她纤细的脖子,想到了她美丽的灰色眼睛。

她身上总有点招人爱怜的地方。他想着想着就睡着了。

二

相识之后,过去了一个星期。是个假日。房间里很闷,街道上的风卷起灰尘,能把帽子吹落。整天想喝点什么,古罗夫不时地来到商亭里,请安娜谢尔盖耶芙娜喝果子露和冰奶。除此之外无处可去。

临近傍晚,风小了些,他们走上防波堤,去观看轮船进港的情景。码头上人头攒动,是来接人的,手里拿着花束。在这里,最惹人注目的是雅尔塔上流社会的两大特色:上了年岁的女人一身年轻女子的打扮,将军的数量可观。

因为海上起了风浪,轮船迟到了,太阳已经落山,在进港之前,轮船转了好几圈。安娜谢尔盖耶芙娜拿着望远镜看轮船和旅客,像是要寻找熟人,而当她把脸转向古罗夫,她的眼睛放光了。她说了好多话,前言不搭后语地提出问题,刚刚问过一句,便随即忘记了。后来她把望远镜丢在了人群之中。

穿戴体面的人群散去了,夜幕即将降临,人的脸孔也变得模糊了,风也停息了,而古罗夫和安娜谢尔盖耶芙娜还站在那里,好像是在等待还有什么旅客从轮船上下来。安娜谢尔盖耶芙娜默不作声,闻着花束散发的芳香,目光没有投向古罗夫。

晚上的天气好了许多,他说,我们现在上哪儿去?要不我们叫辆马车兜兜风?

她没有答话。

这时,他凝望着她,突然,他拥抱住她,吻了她的嘴唇,花朵的湿润的芳香把他陶醉了,他又立即恐慌地往四周瞧了瞧:不会有人看见了他们吧?

我们上您那里去他轻声说。

两人快步走开了。

她的房间里很闷热,弥漫着她从一家日本商店里买来的香水的气味。古罗夫看着她,想:人世间有多少萍水相逢的机遇呀!在他的留存下来的往昔的记忆中,有悠闲的、善良的女人,她们因为得到了爱而欣喜,感谢他给予的幸福,尽管这幸福是短暂的。也有那样的比方说像他妻子那样的女人,她们爱得不真诚,说起话来,添枝加叶,装腔作势,乃至歇斯底里,带着那样一种情绪,似乎这不是爱情,也不是欲念,而是某种更有意义的事物。还有那么两三个冷美人,在她们的脸上突然之间会流露出一种贪婪的表情。一种顽强的欲望,想要从生活中攫取生活无力给予的东西,这些女人已经不很年轻,她们任性,放肆,专横,缺乏智慧,当古罗夫对她们的热情冷却之后,她们的美貌激起了他的憎恶,她们内衣上的花纹在他心目中成了像鱼鳞一样的东西。

而眼前看到的,是一个青涩的青春生命的腼腆、无助和不自然,还有就是诚惶诚恐的感觉,好像生怕突然间听到一声敲门声似的。安娜谢尔盖耶芙娜,这位牵小狗的女人,对待所发生的事情,她的态度很特别,把它看得很严重,当作自己的堕落就有这个感觉,这当然很奇怪,也不合时宜。她形容憔悴,两缕长发忧伤地垂挂在脸庞的两侧;她沉思着,神情沮丧,宛如一幅古画中戴罪的女子一样。

这不好,她说,现在您会是第一个瞧不起我的人。 旅馆房间的桌子上放着一个西瓜。古罗夫给自己切了一小块,从容不迫地吃了起来。沉默的时间至少延续了半个小时。

安娜谢尔盖耶芙娜是动人的,从她身上洋溢出一个涉世不深的女人的纯洁与幼稚的气息。桌子上有一支孤单的蜡烛在燃烧,勉强能照清她的面孔,但看得出来,她心里很难过。

我为什么会不再尊重你?古罗夫问,连你自己都不知道你在说什么。

让上帝原谅我!她说,眼眶里充溢着泪水,这很可怕。

你好像是在为自己辩解。

我用什么为自己辩解?我是个下贱的坏女人,我憎恨我自己,我不想为自己辩护。我不是欺骗了丈夫,而是欺骗了我自己。不是从现在开始的,我早就在欺骗。我的丈夫,可能是个忠诚的好人,但他是个奴才!我不知道他在衙门里都干些什么,我只知道他是个奴才。我嫁给他的时候才二十岁,好奇心吸引着我,我希望有更好的日子过;我对自己说,总会有一种别样的生活的呀。想生活!生活,生活好奇心把我燃烧了您理解不了这个,但我,我向上帝发誓,我已经无法控制住自己,有样什么东西把我激活了,已经再也不能把我拉住,我对丈夫说,我病了,就来到了这里到了这里,我四处游荡,像个疯子就这样我变成了一个下贱的女人,变成了一个所有人都可以鄙视的坏女人。

古罗夫听烦了,这种幼稚的口吻,这种突如其来的、不合时宜的忏悔让他气恼;如果不是她眼睛里饱含眼泪,他会以为她这是在开玩笑,或是在作秀。

我不明白,他轻声说道,你到底想要什么?

她把脸蛋埋在他的怀里,偎依着他。

请相信我,我求您了她说,我爱真诚的、纯洁的生活,我厌恶罪恶,我自己都不知道我在做什么。老百姓常说:魔鬼缠住了人。我现在也可以这样来说自己:魔鬼缠住了我。

够了,够了他嘟囔道。

他凝望着她那双发呆的、恐慌的眼睛,他吻着她,说着温柔的话,她的心绪有了好转,又快活起来,两个人一起欢笑。

后来,他们一起走了出去,海堤上已经见不到人影。这座城市,连同那些柏树,都显得死气沉沉,但大海还在喧闹,还在冲击着海岸;一条舢板在海浪中摇摆,舢板上有一盏灯,放出昏昏沉沉的微光。

他们雇了一辆马车,朝奥林安达驶去。

我刚才在旅馆大堂知道了你的姓:在黑板上写着封季杰利茨,古罗夫说,您丈夫是德国人?

不,他的祖父可能是德国人,他本人是东正教徒。

在奥林安达,他们坐在离教堂不远的一张长椅上,俯瞰着大海,默不作声。透过晨雾,雅尔塔隐约可见,在高高的山顶上,飘着朵朵白云,静止不动。树上的叶子也不摇动,蝉声阵阵,而从岸底传来的单调的、低沉的海涛声,在诉说寂静和等待着我们的永续的长梦。当这个海边还没有雅尔塔和奥林安达的时候,大海就在喧哗,现在它还在喧哗,而当我们已经不在人间的时候,大海照样还会发出喧哗的声响,淡漠而低沉。而在这种永恒不变中,在这种对于我们每个人的生死的冷漠之中,也许正蕴藏着我们的永恒救赎的保证,人类生活的不断前进与不断完善的保证。古罗夫坐在一位年轻女人身旁,这位女人在晨曦中显得更加楚楚动人,面对这童话般的景象这海,这山,这云彩,这辽阔的天空,古罗夫神清气定,飘飘欲仙,他暗想,如果我们认真想想,那么从本质上说,在这个世界上一切都是很美好的,只是我们所想的和所做的不是太好,因为我们忘记了生存的最高目标和自己的尊严。

有个人可能是更夫走过来看了他们一眼,又走开了。这个小小的插曲也显得神秘而美丽。他们看到有一艘轮船从菲奥杜辛雅开来,轮船已经熄了灯,船身沐浴在黎明的霞光之中。

草上有露水了。安娜谢尔盖耶芙娜沉默之后说。

是的。该回去了。

他们回到了城里。

这之后,他们每天中午都在堤岸上见面,一起吃早饭,吃午饭,一起散步,一起欣赏海景。她抱怨睡眠不佳,抱怨心律不齐,她提出的问题都是同样的,她的苦恼或是出于嫉妒,或是源于恐惧怕他对她不够尊重。在街心花园或是在公园里,每当四周无人,他常常突然将她拥进怀里,给她一个热吻。这样的优哉游哉,这样的在阳光下的避人耳目的接吻,这样的炎热,还有海水的气味,还有在他眼前川流不息的、饱食终日的红男绿女,所有这一切让他变成了另外一个人,他夸奖安娜谢尔盖耶芙娜光彩照人,风情万种,他狂热地爱着,寸步不离自己的所爱;而她呢,却常常陷入沉思,还一个劲儿地要他承认,他并不尊重她,一点也不爱她,而只是把她看成是一个低俗的女人。几乎每天傍晚,他们都要坐上马车出城,到奥林安达,或是去看瀑布;这样的郊游都进行得很顺利,留下的印象总是那样的美丽和神圣。

一直在等待她丈夫的到来。却接到了他的来信,他在信里说他得了眼病,他央求妻子赶紧回家。安娜谢尔盖耶芙娜赶忙上路。

我走了,这很好,她对古罗夫说,这是命运。她坐着马车去车站,他去给她送行,他们在路上走了一整天。待到她坐进了特快列车的车厢,第二遍铃声响起的时候,她说:

让我再看您一眼再看一眼。就这样。她没有哭,但很忧伤,像是得了病的样子,她的面孔在颤抖。

我会想念您的想念,她说,上帝保佑您。您好好留在这里。我有什么做得不对,您多多包涵。我们就要永别了,因为我们没有必要再见面。好了,上帝保佑您。

火车开得很快,车上的灯火也很快消失了,过了一分钟,火车的声音也听不到了,好像是串通好了似的,为了要尽快地了断这场疯狂的春梦。古罗夫独自站在月台上,看着黑暗的远方,听着山雀的鸣叫和电话线的声响,仿佛觉得自己刚刚从睡梦中醒来。他想,在他的生命中又增添了一桩风流韵事或是奇遇,而这奇遇已经终结,仅仅留下了回忆他受了感动,也很伤感,还略有悔悟,因为他没有给这个他从此再也见不到的女人幸福,尽管他待她很礼貌,很热情,但在与她的交往过程中,在他对于她的亲昵中,在他的弦外之音里,总有些淡淡的嘲弄的影子,和一个幸福的男人居高临下的骄矜,何况他比她年纪几乎要大一倍。而她一直说他是个善良的人,是个出类拔萃的人,是个高尚的人,这显然不是他的真实面目,说明自己在无意之间欺骗了她

在这个车站上已经有了秋天的气息,晚上已经有了凉意。

我也该北上了,古罗夫想着,走出了月台,该走了!

三

在莫斯科的家里,已经有了过冬的样子,壁炉烧着了,早晨孩子们吃茶点,准备上学的时候,天还黑着,保姆还要把灯点亮一会儿。严寒来临了。当下起第一场雪,第一次坐上雪橇,看见白色的大地,白色的屋顶,心里是很愉快的,呼吸也变得顺畅了、柔和了,在这个时刻,能让人回想起青春岁月。被冷霜染白的老菩提树和白桦树,厚道而诚恳,它们比柏树和棕榈树更让人感到亲切;一到它们身边,就不再去想那些山和那些海了。

古罗夫是莫斯科人,他在一个晴朗的冬日回到了莫斯科,当他穿上皮大衣,戴上皮手套,漫步在彼特罗夫卡的街头,当他在星期六的晚上听到教堂的钟声,他最近的那次旅行和他游历过的地方对他便失去了全部的魅力。他渐渐地沉潜到了莫斯科的生活中去了,已经每天都要如饥似渴地阅读三份报纸,但他又说,根据原则,他不读莫斯科的报纸。他乐此不疲地上餐厅吃饭,去俱乐部玩耍,参加各种宴请和纪念会,一些著名的律师和演员来他家做客,他因在医生俱乐部里和一个教授玩过牌而得意扬扬。他已经能够吃下一整份白菜炖肉了

他以为,再过上一个月,安娜谢尔盖耶芙娜在他的记忆里就会被一层迷雾笼盖,只会偶尔像其他人一样进入他的梦乡,重现她动人的微笑。可是,时光已经过去了一个多月,隆冬已到,一切都还历历在目,好像他只是在昨天才与安娜谢尔盖耶芙娜分了手。而且这记忆越来越鲜明。不管是在傍晚的寂静中,孩子备课读书的声音传到了他的书房,不管是他在餐厅里听到有人在唱小夜曲,在弹大风琴,不管是在壁炉里听到风暴的呼啸声,他的记忆里便立即重现了过去的一切:码头上的景象,山顶上的晨雾,从菲奥杜辛雅开来的轮船,还有接吻。他久久地在房间里踱步,回忆着,微笑着,然后他的回忆便成为幻想,过去与未来便掺杂到了一起。安娜谢尔盖耶芙娜没有进入他的梦境,却如影随形地一直跟随着他。只消他一闭上眼,他就能看见她,她像个活生生的人,比过去的她更美丽,更青春,更温柔;他也觉得自己比在雅尔塔时的自己更优秀。每当傍晚,她从书架上,从壁炉里,从墙角处窥视着他,他能听到她的呼吸,她的衣裳的亲切的窸窣声。走在街头,他扫视着过往的女人,想看看有没有一个长得像她的

有一个强烈的愿望折磨着他,他很想把自己的这段美好回忆说给什么人听。然而,在家里不能透露自己的爱情,在外边也没有可以说心里话的人。总不能跟邻居或是跟银行里的同事说吧。而且,又有什么可说的呢?当时他难道当真爱她吗?在他与安娜谢尔盖耶芙娜的关系中,果真有什么美好的、诗意的或者是有启迪意义的,或者是有点什么情趣的内容吗?他只好语焉不详地说说女人,说说爱情,自然谁也猜不透他究竟在说些什么,只有他的妻子皱起浓密的眉毛,说:

季米特里,你完全不适合扮演花花公子的角色。

有一天夜里,他和自己的牌友一起从医生俱乐部走出来,便忍不住说了这句话:

如果您能知道我在雅尔塔认识了一位多么迷人的女人!

这位官员坐上雪橇上路了,可他突然转过身来,喊道:

德米特里德米特里奇!

什么事?

昨天您说对了:那盘鲟鱼已经发臭!

不知道因为什么,这句平平常常的话突然间惹恼了古罗夫,他觉得这话是带有侮辱性的,是不干不净的。多么野蛮的人品,多么丑陋的嘴脸!多么无聊的夜晚,多么乏味的白天!豪赌,贪食,狂饮,车轱辘话,无益的工作,老生常谈式的闲聊,耗蚀了一生中最好的时光与精力,到头来剩下了残缺不全的生命,一片狼藉,悲从中来,躲不开,逃不掉,就像是被禁锢到了疯人院里或是流放营中!

古罗夫一夜没有合眼,愤怒了,第二天头痛了一整天。他又失眠了一个晚上,坐在床上想心事,或是在房间里来回踱步。孩子让他厌恶,银行也让他厌恶,哪都不想去,也不想说什么。

利用十二月份的假期,他准备远行,告诉妻子说他要到彼得堡去为一个年轻人张罗一件事他去了C城,为什么去?自己也说不好。他想见见安娜谢尔盖耶芙娜,跟她谈谈,如果有可能,安排见个面。

他早晨到C城,在旅馆里订了高档房间,房间的整个地板都铺着灰色的军用毛毯,桌子上摆着一瓶墨水,瓶子蒙着白色的灰尘,瓶后边立着一个骑士的造型,他手举着帽子,但脑袋已经脱落。旅馆的听差给他提供了有用的信息:封季杰利茨住在老贡察尔大街的一处私宅离旅馆不远,他有钱,生活富裕,家里养着马,全城的人都认得他。这位听差把他叫作德雷特利茨。

古罗夫不慌不忙地来到老贡察尔大街,找到了那所房子。房子正对面延伸着一道灰色的、长长的围墙,墙的上端钉着钉子。

这样的围墙能把人吓跑。古罗夫想着,一边看看窗子、看看围墙。

他想,今天是休息日,丈夫大概在家。无论如何,今天贸然闯到她家里去打扰,总是不明智的。要是送封信去呢,信也许会落到她丈夫手里,事情会更糟。最好是见机行事。他顺着街道在围墙近旁来回走着,等待机会来到。他看到有个乞丐走进门去,就有几只狗朝他扑去。过了一个钟头他听到了钢琴声,琴声细微,听不太清。大概是安娜谢尔盖耶芙娜在弹。突然,大门洞开,走出一个老太婆,身后跟着那条熟悉的白毛小狗。古罗夫想叫唤那条狗,可是他心跳得厉害,在激动之中他想不起小狗的名字。

他来回走着,越发憎恶这道围墙,而且气恼地想道:安娜谢尔盖耶芙娜大概已经忘记他了,也许已经另觅新欢这在一个年轻的、从早到晚被迫看到那道该死的围墙的女人,是再自然不过的了。回到了旅馆的房间,在沙发上坐了很久,不知如何是好,然后他吃了午饭,睡了一个长觉。 这一切是多么的愚蠢和烦心呀,他醒来,瞧着黑暗的窗子,心想已经是晚上,睡够了,晚上我该干点什么呢?

他坐在床上,床上的被单灰不溜秋,不值几个子儿,跟医院病房里铺的差不多。他烦躁地骂起了自己:

你倒好,找了个牵小狗的女人来了一档子风流韵事现在傻眼了吧。

还在早晨,他就在火车站上看到了一张醒目的海报:新剧《盖依莎》首演。他记起了这个,便去了剧院。

很可能她也会去看首演。他这样想。

剧场满座。像所有省城里的剧场一样,枝形灯架上方烟雾缭绕,楼座里人声鼎沸,在开演之前,当地的大佬们在第一排站着,手抄在背后;省长的包厢里,省长的女儿围着毛皮围巾,坐在前排,省长本人倒谦逊地退居帘布之后,仪仅露出一双手;大幕摇晃着,乐队在反复地调音。当观众进了剧场,寻找座位的时候,古罗夫用眼睛急不可耐地搜索着。安娜谢尔盖耶芙娜也走进了剧场。她坐在第三排,古罗夫一看到她,心都紧缩了;他清楚地意识到:现在在这个世界上再没有哪一个女人像她那样对于他更亲近、更珍贵、更重要了;这个娇小的女人,手里拿着一个庸俗的带柄眼镜,没有一点非凡之处,遗落在外省的芸芸众生之中,现在却占据了他的整个生命,成了他的痛苦,他的欢乐,他此刻唯一希望获得的幸福;在粗俗的小提琴声中,在不入流的乐队的演奏中,他想道:她是多么美好啊。他念想着、幻想着。

跟安娜谢尔盖耶芙娜一起进来,坐到她身旁的,是一个留着络腮胡子的青年男子,他个儿很高,有点驼背,他每走一步就晃动一下脑袋,好像不断地在鞠躬。显然,这就是她的丈夫,就是那个在雅尔塔时,被极度痛苦的她称作奴才的人。而说实话,他那高高的身躯,他那络腮胡子和微秃的头顶,还果真有点奴才的媚相。他的笑容甜得发腻,他衣襟上别着的一个什么徽章,就像听差的号牌一样。

幕间休息,丈夫出去抽烟,她没有走。也坐在池座里的古罗夫,走到她跟前,强作微笑,用颤抖的声音说:您好。

她看了他一眼,脸色发白,然后又恐慌地看着他,不敢相信自己的眼睛,两只手把扇子和带柄眼镜紧紧地捏着,显然,她是在竭力支撑住自己,不要昏倒。两人都沉默着。她坐着,他站着,被她的不知所措吓住了,不敢坐到她旁边去。调好音的提琴和笛子开始演奏,他忽然害怕起来,觉得仿佛所有包厢里的人都在看他们。她站起来,迅速往出口走去;他跟着她,顺着走廊,上楼下楼,慌不择路,在穿着法官、教师和各级文官制服的人们的眼前走过,这些人的胸前全都佩戴着徽章。在他们眼前掠过的,还有许多女人和挂在衣架上的皮衣。挟裹着烟草味的穿堂风吹了过来。古罗夫的心猛烈地跳动着,他想:上帝呀!何必要有这些人,这个乐队

这时他猛地想起,在那个晚上在车站为安娜谢尔盖耶芙娜送行的时候,他曾经暗想,这层关系到此为止,他们再也不会相会。哪里知道,离结局还遥远得很!

在一条狭窄的幽暗的楼梯上,标着剧场入口的字样,她站住了。

你可把我吓坏了!她喘着粗气说,脸色惨白,惊恐万状,唷,你可把我吓坏了!把我吓死了。你为什么到这里来?为什么?

安娜,你要明白,你要明白他急促地轻声说道,我求求你,你要明白

她看着他,怀着恐惧,怀着祈求,怀着爱情。她凝视着他,要把他的容貌牢牢地印刻在自己的记忆里。

我多么痛苦,她继续说,不理会他的话,我时刻念想的就是你,我沉醉在对你的思念中。我想忘记,忘记你,你为什么要来呢?

在他们上方的楼梯口,有两个中学生在抽烟,眼睛在朝下看,可是古罗夫毫不在意,他搂住安娜谢尔盖耶芙娜,吻她的脸和手。

您干什么呀,您干什么呀!她大惊失色,把他推开,我和您都疯了。您今天就回去,现在就走我用上帝的名义恳求您有人来了!有人上楼了。

您应该走安娜谢尔盖耶芙娜继续轻声说,德米特里德米特里奇,您听到没有?我到莫斯科去看您。我从来没有幸福过,现在我也不幸福,我永远也不会幸福的了,永远!不要让我更痛苦了!我发誓,我一定会到莫斯科去的。而现在让我们分手吧。我可爱的、善良的、宝贵的人,让我们现在分手吧!

她握了一下他的手,快步下楼,几次转过身来看看他,从她的眼睛里,可以看出她的确不幸福古罗夫稍稍在原地站了一会儿,侧耳倾听,然后,等到一切都平静了下来,他在存放衣服的架子上取下了自己的大衣,走出了剧场。

四

安娜谢尔盖耶芙娜开始常来莫斯科看他。每两三个月就从C城来一次,对丈夫说:她要去向一位教授咨询自己的妇女病丈夫像是相信又像是不相信。一到莫斯科,便下榻斯拉夫商场旅馆,立即派一个头戴红帽子的人去找古罗夫。古罗夫便来看她,在莫斯科谁也不知道这件事。

一个冬天的早晨,他照样去看她昨晚信差去找过他,却没碰上。他女儿与他一起走着,他送她去上学,正好同路。正遇上大雪纷飞。

现在是零上三度,但是却在下雪,古罗夫对女儿说,但这只是地球表层的温度,上层空间的气温就完全不同了。

爸爸,为什么冬天不打雷呢?

他也把这解释了一下。 一边讲着,一边却在想着:他正要去和一个女人幽会,没有一个人知道这件事,大概,永远也不会有人知道。他有两种生活:一种是公开的,谁都能看到和知道的,只要他有这个兴趣。这种生活充满着约定俗成的真实和虚假,这种生活和他的熟人们、朋友们的生活完全一样。另一种生活是在暗中流淌着的。由于机缘的奇异巧合,一切在他是重要的,有意味的,必不可少的,他真心感应的,没有欺骗自己的,因而构成了他的生命之核的,都是要避人耳目的,而那些他用来掩饰自己,掩盖真相的虚伪外壳,比如,他在银行的差使,他在俱乐部里的争辩,他关心贱民的宏论,他同妻子在纪念会上的亮相所有这些都是公开的。他根据自己的经验来判断别人,便不再相信自己眼见的东西,而永远意识到,每一个人都在秘密的掩护下,犹如在黑夜的掩护下,过着他们真正的、最有意味的生活。每一个个体的真实存在,都存在于秘密之中。也许正因为这样,文化人才如此情绪激动地呼吁尊重个人隐私。

把女儿送到学校后,古罗夫向斯拉夫商场旅馆走去。他在大堂脱去了皮大衣,上了楼梯,轻轻敲了敲门。安娜谢尔盖耶芙娜身穿那件她心爱的灰色衣裙,由于路途劳顿和苦苦等待而面有倦色,她从昨晚起就开始等他。她脸色苍白,瞧着他,但没有露出笑容。他一进门,她就扑进他的怀里。似乎他们已经分别了两年似的,他们相拥而吻,吻得很长,很久。

你在那边生活得怎么样?他问,有什么新闻?

等等,我现在就告诉你我受不了啦。

她说不出话来,就哭了。她背过身去,用手绢擦眼泪。

行啊,就让她哭吧。我先坐一会儿。他想,坐到一把椅子上。然后他按铃,吩咐给他上茶。当他喝着茶的时候,她依然站在那里,面孔朝着窗子她哭是因她激动,因为她悲伤地意识到,他们的生活是如此可悲:他们只能偷偷地相会,避开外人,像做贼一样!他们的生活难道不是已经破碎了吗?

行啦,别哭了!他说。

他看得很清楚,他们的爱情不会很快完结,也不知何时完结。安娜谢尔盖耶芙娜越来越眷恋他,崇拜他,对她说这段感情终归要完结是没有意义的,而且她也不会相信。

他走近她,拉住她的肩膀,抚爱她,说幽默的话,就在这个时候,他在一面镜子里看见了自已。

他的头发开始白了。他感到奇怪,在最近几年里,他竟变得这么老态,这么难看。他扶住的双肩散发着温暖,还微微地颤抖着。他对这个生命产生了悲悯之情,这个生命这样温暖,这样美好,但很可能,它离苍白与凋零之日也相去不远了,就像他自己一样。她爱他什么呢?在女人的眼睛里,他总是跟自己的本相不同。她们爱的不是他本人,而是她们的想象所创造出来的,被她们在一生中追寻多年的男人。此后即便她们发现了自己的错误,她们照旧爱着他。与他交往过的女人没有一个幸福过。时过境迁,他从与女人相识到相处到分手,周而复始,只是他从来没有爱过一次。可以有种种说法,但不是爱情。

只是到了现在,当他的头发已经白了,他才真正用心地爱上了一个人这是他平生第一遭。

安娜谢尔盖耶芙娜和他互相爱恋着,像一对很亲近的人,像夫妻一样,像心心相印的朋友一样;他们觉得是命运在安排他们相逢,他们不能理解,为什么他已经娶了妻子,而她已经嫁了人;他们就像是两只候鸟,一公一母,被人抓住,硬是关在两个单独的笼子里。他们互相宽恕,宽恕了他们过去所做过的使他们羞愧的事情,也宽恕了他们眼下所做的一切,他们感觉到,这个爱情把他们两个人都改变了。

以前,一当忧伤袭来,他总是用自己能想得到的人情世故来宽慰自己,现在他不去思考那些人情世故了,他体验到深深的悲悯,他希望做个真诚而温柔的人

别哭了,我亲爱的,他说,你哭一哭,也就够了现在咱们来说说,想想有什么办法。

然后,他们商量了很久,说到他们怎样才能不再躲躲闪闪,不再欺瞒,不再两地分居,难得一见。他们怎样才能从这些无法忍受的桎梏中解脱出来。

怎么办呢?怎么办呢?他抱着头,问,怎么办呢?

似乎再过一会儿,就会找到办法了,新的美好的生活就要开始了 。但他们两人心里都清楚:距离幸福的目的地还很遥远,最复杂和困难的路程才刚刚开始。

一八九九年

|

|