新書推薦:

《

算法经济 : 商业逻辑与人类生活的智能演进(生动呈现AI与算法的创新应用与商业价值)

》

售價:HK$

79.4

《

家书中的百年史

》

售價:HK$

79.4

《

偏爱月亮

》

售價:HK$

45.8

《

生物安全与环境

》

售價:HK$

56.4

《

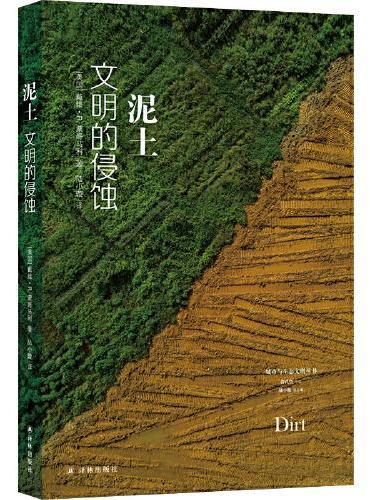

泥土:文明的侵蚀(城市与生态文明丛书)

》

售價:HK$

84.0

《

医用化学(第三版)

》

售價:HK$

57.3

《

别怕,试一试

》

售價:HK$

67.9

《

人才基因(凝聚30年人才培育经验与智慧)

》

售價:HK$

103.4

|

| 編輯推薦: |

1, 京星星画会创始期唯一女成员李爽;

2, 与北岛、阿城、食指、严力、芒克等一起,70年代末风潮迭起的中国当代艺术的急先锋之一。

3, 中国改革开放起步时,第一个嫁给西方人的中国女子。

4,

从50年代到70年代末,这本书记录了一个少女在那个特殊时期的整个成长过程,看这本书你会发现,个人的命运和时代是如何紧紧相连,这本书反映的不仅是人类之爱、爱情之苦,还是我们这个民族不可理喻的愚昧带来的生命的壮阔。

|

| 內容簡介: |

|

《爽》记载了一名中国女性整个青春的成长历程。五十年代出身的她,经历了各种运动。姥姥姥爷的财产被没收、知识分子的父母被打为右派、自己经历上山下乡。文革后期,参加北京各个文艺沙龙,结识了北岛、阿城、严力等一批文化先锋,成为星星画展参展的唯一女画家。这本书描写这个社会动荡不安的同时,亦描写了一个女孩的第一次月经,到堕胎、情欲和体验爱情的成长历程。在每一情欲体验的同时,又对照家庭、社会与国家压力,堪比郑念的《上海生与死》,但故事更北京,更法兰西情结、更有僵化政权的生动形象。而两部女性生死记录的撼人处都是人类之爱、都是爱情之苦、都是我们这个民族不可理喻的愚昧带来的生命的壮阔。

|

| 關於作者: |

李爽的名字会让现今许多中国当代艺术界的人感到陌生,但李爽却和黄锐,王克平、马德升、北岛等一起,是70年代末风潮迭起的中国当代艺术的急先锋之一。

1981年的11月,24岁的李爽由于和她的未婚夫、法国外交官员白天祥(Emmanuel

Bellefroid)在北京外交公寓同居而被以有损国家尊严等罪名被逮捕,并被判处劳动教养两年。

白天祥于1975年来到北京,在李爽被捕之后他被控以支助民运分子而被当局驱逐出中国。

李爽在监狱关了两年,在饱受心理折磨的同时她阅读了大量历史书籍和中国古典名作。

她的未婚夫白天祥回法国后不停地四处奔走,要求法国政府出面释放李爽。1983年法国总统密特朗访华,在与邓小平的会晤中提出此事,很快在会谈之后,李爽被释放并被允许去巴黎。

1983年李爽奔赴法国,次年她与白天祥结婚,婚后育有两子。他们波折而感人的爱情故事被法国电视台报导并刊登在《纽约时报》上。

移居法国的李爽从未放弃她的艺术生涯。

她每天在她巴黎南部的工作室里工作六七个小时。她曾在巴黎蓬皮杜中心展出“中国木刻”,参加的联展包括台北汉雅轩画廊的“星星:十年”及在中国、韩国、西班牙、意大利、和日本的联展。她的一些作品在苏富比和佳士得拍卖会露面,近年她在北京、新加坡和印尼都有过个展。

|

| 目錄:

|

第一部分 | The first part

引子

家族

童年琐事注定一生

大革命

抄家

血亲

天塌了人还得存活

孤独只是感觉却令人恐惧

寻找爱

改名儿

偷着闲情逸致

眼睛艺术什么都艺术

孤儿寡母

红小兵

纠结的心萌动的身

猫变成了过街老鼠

第二部分 | The second part

中学生

看样板戏

赶时髦

初恋的冲动

童真

孩子是从哪儿跑来的

第一堂性启蒙课

堕胎

本性难移

禁书

跟着感觉走

天安门

天摇地动

第三部分 | The third part

赶上山下乡运动的尾巴

人挪活,树挪死

馋

想家

在男女界限外偷情

三角恋

相信未来

迷茫

善恶同堂

梦青春

姥姥

画神附身

第四部分 | The fourth part

无业游民

艺术的荒林中找果子充饥

高考

地下文艺沙龙

北京胡同的法国印象画派

生活不是如意算盘

一村的男人女人

第五部分 | The five part

回到北京

卧虎藏龙的文艺界

“星星”开始发光

我们的圆明园

进入最高艺术殿堂

吃醋

|

| 內容試閱:

|

“星星”开始发光

我每天下班路过西单民主墙,我发现好多非官方的民间刊物。《启蒙》上黄翔的爱情诗,《探索》上的“第五个现代化”。

诗刊《今天》,有北岛、芒克的诗,曲磊磊的插图,马德升的木刻。我没想到,也想不到我将和这些志同道合的朋友一起,成为“文化大革命”后新文艺复兴的奠基人。

每天下班,我只有一个念头:画有创意的作品。我家里完全没有地方画画,青艺有地儿,可我不敢让青艺的老师们看见我的作品,那无疑是自找麻烦和被奚落的事。但什么叫有创意,我不清楚,有时和装置队的小安子、张震燕说说自己真正想画的东西,他们喜欢听但帮不上忙,我很高兴地说因为这使我感到在青艺还有几个知己。

有一天在北岛家,黄锐问我:“听说你是青艺搞舞台美术的,能看看你的画儿吗?我们想搞一个展览会。”

“来吧,我的画都在严力家。”

第二天黄锐就来了。

黄锐中高个偏分头,一副琇琅架黑边眼镜,镜片后面一双典型的好学生似的小眼睛,给人一种温厚感。黄锐眼睛里跳跃着火星,转过头来,厚厚的嘴唇咧开一笑,“真不错,来吧,来参加我们的展览会,我们就缺女的,回头我跟老马说一声儿。”

“老马?”

“见到你就知道了。”没过几天马德升和黄锐真的一起来了。马德升瘦瘦的因小儿麻痹落下后遗症,拄着双拐,,凛凛带风的行动让人吃惊。大大的嘴巴,深陷的眼窝里炯炯有神的双目,感人至深。

“《今天》上,‘卖冰棍的’木刻是你的吧?”我问他。

“没错!”

黄锐说:“老马,李爽的画儿很有想法,也很现代,让她参加展览会吧!”

老马:“挺好!就是她了,李爽你干吗不再大胆一些,有理想就冲上去!”老马的性格是穿越峡谷的江河,是没有回旋余地的瀑布。那天我也被卷入了他的激流。

对画画我有数不清的主意,却感到因为没有坚实的素描基础而受阻,一幅又一幅地画草稿、画小图,都达不到自己的理想,又去画素描,不到半小时就烦死了。

现在我认为—天才与努力地去绞尽脑汁去思考,原本两码事,天才的人是在轻松的状态下接收灵感,接受者本身没有确定的目的。真正的天才是那些在创作时敢于我行我素,无法无天的家伙们!

七十年代,追求个性等于自杀行为,所以敢于无法无天地感受美的家伙实在不多!因为追求美本身就充满了冒险与挑战。

平刚和徐星来找我,问为什么老不来“梵高画室”画画了,我兴奋地告诉他,我认识了一个叫黄锐的,我准备参加一个“星星”展览会。他不高兴地说:

“爽少爷,你也终于被政治的糖衣炮弹击中了吧?”

“平刚,你一定要参加‘星星’!”

“不可能,连冲着你的面子我都不参加!”

“你别自命不凡!”

“我认识黄锐那个四眼儿,他也找过我,我拒绝参加任何组织!弄诗的人和搞民刊的人都正在污染绘画艺术,他们搞的那套东西,不纯!”

“你的梵高画室不也是个小山头儿嘛!”

“爽少爷,反正你跟他们弄一块去,没前途!”

他的话中掺杂着明显的醋意。一会又撅起嘴特难受的希望挽回僵局,“爽少爷,真的,梵高从来都没有依靠过团体,当年高更和塞尚来找他……”

“又是印象画派的一连串名字,烦死了!”我说。

“行了行了!那你看雷诺阿和莫奈……”

“瞧又来了,莫奈、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱,你又没有蓝眼睛金头发,干吗老念念不忘那些死老外。我答应黄锐了。”

平刚见谁跟谁争个高低,但不愿意和我吵嘴,就说:“那我们去参加赵文量、张伟、马克鲁的组织,他们也在弄一个“无名画会”,总比和颓废诗人为伍,沾染政治好得多吧?”

“我说话算话,决定参加‘星星画会’了。张伟、马克鲁,我和他们在一起玩到满开心,可是一起画画我觉得不随性。我做不到大白天坐在北海却要回味晚上的印象,或者晚上去追忆对夕阳光谱的印象。那种画法儿我觉得可能深沉,很累。”

平刚就说:“我们去看薛明德。”

我听说过薛明德很狂好像是贵州来上访的艺术家,他在街上拴起绳子办露天个展。小小的个子蕴藏着那么大的精力,越有人就越来劲的那种性格,最后到疯狂的地步。当着众人,他用画刀往画布上猛甩颜色。老百姓有多少年都没见过耍把戏的惊险了,尤其用画画的形式,绝对头一次,人山人海地看。平刚急得手足无措,真想跟着闹,可薛明德不想让别人抢他的光辉,让他靠边。

七十年代的我们、他们、你们,血气方刚的青年人们,物以类聚地活在一个了不起的大时代里,人们无法看到世界、社会、事件、出人意表形成的模式。因为活在其中,意味着无法逃避星球的昼夜旋转。如同坐在火车上的人是不容易同时从外面观察火车上的自己。如果不爱昨天的我们就无法帮助明天的我们。美化自己的当年,其实是对生活和自我的否定。

严力喝酒后常来灵感,写诗,再喝酒,再写诗……结果胃穿孔了,我用自行车推他去医院。

有一天我下班儿,到了严力家,看墙上有一张画儿:一个绿头绿身子的人看着月亮。

他问:“你看这画怎么样?”

我说:“是平刚画的吧?”

“不是,是我拿你的颜色和笔画的。”

“哎!有点儿意思!来啊开始画画吧!”我要教他,但他的笔不听话,抛开基本功直奔主题。

我们的圆明园

嗨,圆明园!我这个年龄的人,尤其是那些与美结下不解之缘的人,没有不认识圆明园的。我的姥爷姥姥都是这座昔日世界上最美、最艺术的皇家花园的迷恋者,难怪他们有一座别墅在圆明园附近。圆明园用她的经历,对世人说:“敢于拥抱美的都应该做好给予的准备。圆明园是北京文艺复兴的发源地、艺术家的大本营。”

那时我们认识的圆明园还不收门票。

一座在荒凉中站了很久很久的古园,当我们走进荒草丛,坐在倾斜的老石门上,她为我们吹来柔和的清风,给我们讲述她当年的辉煌……

七十年代的我们爱圆明园,她也爱我们—许多个明媚的下午,在圆明园我们开诗歌朗诵会,随吉他翩翩起舞。那时圆明园人烟稀少,大雕花石头在夕阳染红的天边屹立着,多少次,我神思恍惚地想起当年。

《四五论坛》、《北京之春》、《探索》雨后春笋般相继出现于一九七八年,是第一批带有政论性质的刊物。

芒克借住在刘青、刘念春哥儿俩的房子里,在东四十四条七十六号。他和女朋友大毛一起在浪漫的小屋里相爱,但这里也是一个公共的家。

床头放着《今天》、《四五论坛》、《北京之春》杂志,大摞大摞的印刷品及纸,还有油印机等印制用的工具。诗人画家与民运人士之间走得很近:多多、顾城、赵一凡、陆焕星、周郿英、王捷、史铁生、李南、北岛(赵振开)、老鄂(鄂复明)、徐晓、江河、赵振先、黑大春、阿城、于晓青、小英子(崔德英)、王力雄、赵南、徐勇、杨炼、郭路生,还有我们这些画画的,如果我列出所有踢过东四十四条七十六号门槛的脚,恐怕要填满整页了。我们用不着事后抱住那门槛崇拜纪念,十四条七十六号的门槛里没有我们足迹的记录,因为,我们都在变,但我们不会忘记那门槛。

一个黄昏,天热得连最能抽烟的人也怕拿出火机点烟。十四条七十六号的屋子里已经有不少人,大家不停地喝水,伴奏的音乐是“呼啦啦、呼啦啦”的摇扇子声。我进去,第一眼就是那个坐在轮椅上的人,熟悉的眼镜,一个在地坛难忘的下午。我笑了,他也笑了,上去我握住他的手,他说:“李爽你怎么也来了?”

“史铁生,你怎么也认识这帮人?”

“这儿不是地坛我就不能来啦?再说我也不能老在地坛等你呀!”我的脸发热红的。他爽朗的大笑冲刷了我没守诺言的惭愧,真是心地光明的人。

的确,这些人是“星星”中重要的支撑力量,七十年代的这种特殊组合是独一无二的,看上去显得偶然,那是后来人的错觉。这些人的出身背景及个人经历,正是这个组合的真正元素和养

分—物以类聚。

五十年代知识分子沦为右派,“文化大革命”后可靠的工农干部也流放牛棚;结果,必然使高干和臭老九子弟不期而遇,我们因处在同一个生存处境而志同道合。

“星星画展”的计划已初具规模。我这个老早就在北京一个又一个地下沙龙混的女侠,面对多种选择,毫不犹豫地参加了“星星画会”。冥冥中我知道这儿有自己表达的余地,“星星”准许大家在理念、风格上各执己见。

黄锐叫我和严力拿新画去他家预展。我们用自行车把画驮到黄锐家,他看了我的画,说:“新画?真不错!”

又看严力的画儿,问:“这是谁的?”

“严力的。”

“很现代。”

严力说:“刚跟李爽学画,没几天。”

黄锐说:“没关系。”

黄锐家里已经摆着不少人的画儿,东拼西凑,展览差不多成形了。

在场的还有曲磊磊,《林海雪原》的作者曲波的儿子,是高干子弟。

磊磊高高的颧骨,黝黑的肤色,彬彬有礼,小小的眼睛生气的时候都像在笑。他曾经为《今天》画钢笔插图,极其细腻的笔触,线条、结构样样完美。重要的是他笔下秀丽的人体中有一种对磅礴生命的崇敬。他着重歌颂女性、母亲,是有渊源的,回味至今我都动心。我和他住得很近,我们经常在一起画画谈天,关系密切。一次他提及一个难忘的经历:“我从小孤单,虽然家庭条件非常好,但父亲受审查后,学校不让我入红卫兵。“文化大革命”时红卫兵打人,我哥回家说,男红卫兵特别喜欢打女人,衣服都撕烂,她们在地上滚,打人的人竟然能勃起到射精。”

还有一次,我们为《今天》画插图,磊磊又讲了个经历:“我后来到东北插队,当了关系兵,忘不了!我怎么也忘不了!在支援乡村建设时,我看过许多人打一个四十多岁的女人,据说是地主婆,女的躺在血污里……”磊磊被记忆牢牢地抓住,只顾瞧着他家立柜上堆积的行李袋,“那女的几乎裸体,脏得不行,用水给泼醒了,她求,‘大叔大哥大姐我没剥削过呀!没杀过人啊!’可她越求越

打……第二天她一个人死在那儿,像屎一样。颜色,我头一次知道死亡的颜色,坏死的,变换的暗绿,黑褐色的血,蓝灰色的青

筋……这情景在我眼前经常出现,不知道什么时候才能赶走。”

不一定只有战争才让人见到痛苦,和平时期人照样会自找苦吃。苦强烈地证明我们活着。我们从中瞥见自己也有暴力的种子深藏于内。但我们最终会去粗取精向爱看齐。

磊磊又带来了新面孔李永存(大叔),他是工艺美院的,在《沃土》杂志做编辑加画封面。

大叔在“星星”里个子最高。他声音成熟,眉目立着,却怎么也找不到凶相。不知道为什么叫他大叔?因为老成持重?还是因为个子最高?我们一口一个大叔地叫着,都很喜欢他。

他不管到哪儿,最后都会郑重其事地亮出他的国画。我不懂国画,看的时候就不受限制。第一个感觉是雅,第二个感觉是孤独,孤独者深沉的静,又有缅怀古代诗魂的冲动。好像他在幻想未来某一天,现代人坐在鱼肚白的拂晓里,不再需要斗争。

大叔见大伙眉梢上都挑起了欣赏的信号,说:“哎哟!真好,现在我要为自己画画了。”他笑完有种明显的欣慰,憨厚的笑。我觉得他好像在说,我孤独,但和你们绑在一起表达自己的孤独,是在有限里看到了无限的希望。这就是我读李永存画时的心得,但我不敢告诉他,怕男人们觉得我的想法太怪,或者凡是出自女人之口的,都要归于头发长见识短,我最好不说,心里喜欢得了。

小团体像午夜的群星,一颗照亮另一颗。小团体是浪,后浪推前浪。小团体是项链,一环挽着一环愈来愈结实而且美丽。

大叔又带来了阿城(钟阿城),著名电影评论家钟惦棐的儿子。

他瘦瘦的像一片微弯的大搓板,五官上没有任何可以刺激视觉的地方,蓝制服也和街上的普通人一样。他戴眼镜,眼镜象征着知识,知识就是力量,但那是脑袋里的,不是胳膊腿上的。所以乍一看阿城,女人是不会心慌意乱的。但最好在他嘴上贴个封条,他说话太特别了,稳、准、恨,但又不是激进分子狭隘的申辩和审判,他的话像一面照妖镜—人本性臭美嘛,受到镜子的吸引,就往镜子前凑,站不了几分钟,你会发现,已经被他扒光了。没点定力的人,还真得小心扛不住。

阿城和磊磊一样画钢笔画,东西很实际,无可挑剔的女人体,画得很逼真的周恩来头像。我对他的感觉是,他来参加“星星”的活动,是身子在眼睛不在,因为他说出的话很抽离,仿佛他是从老远的地方在观察一个点上的骚动。他也是“星星”初创时期难得的活宝,老有故事讲。阿城自己画不画都无所谓似的,更喜欢看,有点贪婪,爱看好东西的人识货。

“星星”第二次展览时,我们夜里轮班,在阿城的办公室洗作品的照片,为了白天在展览会上出售,那时他还没结婚,就睡在自己的办公桌上,白天卷起铺盖卷塞到旮旯里。

我一直对这个人很好奇。后来“星星”的朋友都满世界跑着去体验世界生活,他也出国了,从威尼斯路过巴黎,我们见了面。老朋友见面分外亲,我开车,阿城、王克平我们三人一起去医院看老马,阿城举着大摄影机拍我们,情谊没变,只是我们都有皱纹了。

晚上阿城住我家闲扯起来,我告诉他,小时候的经历那么强烈,好像时间也消减不了,一直尾随着我。我很想给自己当当心理医生写一写,可又不知怎么下笔,阿城道:“说说就好了,来,对着我,你可以先吐为快。”

第二天我就买来录影带和录音带,开始了。阿城聚精会神,生怕打断我,好几次憋尿,差点儿尿裤子。我们一起完成了一本也叫《爽》的书,书名本来阿城觉得最好叫《我不是天仙》,可半路杀出一个程咬金王克平来,说:“哎,这书名可是关键啊,就叫爽吧!”阿城说:“也好,爽字,是大字两边四个叉子,因为人最爱错,但大字是人顶天立地的姿态。”结果就拍板儿了。

可对我来说,做的过程比什么都重要,甚至做事也不过是一个道具性质的东西,背后的目的,是发现自己在炎凉世态里怎么感受和对应!这是智与慧的探险。能够以自己的方式做事的人,是逍遥的人。我非常感谢阿城的帮助,他是我的朋友中最有人格魅力的,既像孙悟空又是如来佛,他似乎可以接受任何生活境况里不分黑白的自己。所以人家阿城逍遥。

不知谁又带来了王克平,一个做木雕的人,据说他父母亲也是延安时期解放区的文艺工作者。克平生于一九四九年,所以取名克平,攻克北平的意思。他生得非常有福相,宽阔的额头,鼻宽口方,眼睛看起来色迷迷的。他的雕刻作品的确很惊人,不仅有一次到位的大写意,还不缺少那种细微和尖锐。

“星星画会”有了小小的规模,北岛、芒克、严力、顾城、江

河……许多诗人为我们的画配上诗歌。作品风格不限,有国画、油画、木刻、钢笔、木雕,地点选择在最高艺术殿堂——中国美术馆东侧小花园的铁栏杆上,日子定在一九七九年九月二十七号。我二十八号下午跑到青艺大庙,冲上二楼办公室—目的是找李晓斌,拉他明天去拍照片。晓斌不在。我刚要走被队长抓住,说:“李爽你可好几天没上班儿了,下个话剧快公演了,明天我们开会安排跟戏日程……”

我胡乱应酬说:“毛老师我一定来!”

我急急忙忙骑上车,去东交民巷晓斌家,到那儿兴奋得大了舌头,“快点快点,明天,明天我们在美术馆小花园里有个露天展览,叫星星美展,你一定得来拍照片!”

“都有谁?”他推推眼镜问。

“好多你都应该认识,黄锐、老马、阿城、克平、磊磊、严

力……北岛他们诗人也参加配诗什么的。”

“行!我明天肯定去。”

第二天天刚亮,我骑车到严力那儿,又去磊磊家,一起和芒克骑一辆借来的平板三轮车,拉着画,从三里河往美术馆赶。

八点左右,大家都集合在小花园里,除了我们还有诗人以及民刊的朋友:刘青、徐文立、老鄂。二十几个人的作品,数了数差不多有一百多件,有油画、水墨、木刻版画以及木雕。我们把作品悬挂在铁栅栏上,大概有四十米长。

十点以后人开始多起来,渐渐地越来越多,最后到拥挤不堪。

大家你一句我一句商量着是否收点儿钱,又一想没门没窗户,怎么收钱呢?于是就在树上挂一个小箱子,写上“意见箱”,贴了一张纸,写着有钱出钱有意见出意见。

我美滋滋地东跑西颠儿忙活着,心想:“晓斌怎么还不来?”正想着李晓斌来了,喘着气对我说:“我操!这—么轰动!我都骑不进来!给我他妈急坏了,不过路上我拍着不少好东西。”

“你快点拍吧!话留着待会儿说。”

克平来叫我:“李爽,北京市美协负责人刘迅来了,正看磊磊的画儿呢,一会儿就轮到你的了。”磊磊朝我们招手,领着刘迅到我的画前,曲磊磊小声儿对我说:“爽,嘴甜点儿!讲讲你的创意。”

“哎!”我小心翼翼地解释我的画。刘迅和蔼地微笑着,我对做官的总是有成见,但刘迅主动问我:“哪个单位的?”

“青艺的。”

“哦,工作之余还坚持创作呀,好!你画了几年了?”

“七二年就开始画了。”

晓斌赶过来“噼里啪啦”拍起照来。刘迅又转向磊磊和克平说:“真挺好嘛,看看你们“星星”有一个女将。我们当年革命的时候就愁缺少女将咧,呵呵。”可以感到这位吃过很多苦的老干部心中依然保存了一片青春的芳草地,现在被我们的青春热情感染复苏。

我们发出了与“文革”时期不同的声音,“星星”引发起的轰动迅速漫延:在美术馆东侧小花园里有一个罕见的非官方的,非常业余的,却非常前卫的民间艺术展览,叫“星星美展”!人们惊奇地在一百四十几件作品前流连忘返。

空前盛况里自然也有插曲,一个穿灰制服蓝裤子、黑灯芯绒布鞋的妇女大声说:“美展,什么美展?我看了就不觉得美!丑死啦!”

中国人开始小心翼翼地谈论“文化大革命”时不能谈论的事儿。画不能画的画,唱不能唱的歌。我们像一群新生的娃娃,没有刻意为历史准备什么,只不过是希望剪断自身的枷锁,却无心插柳柳成荫了。

记得小时候父亲指着天上的星星说:“爽子,我们可以看到的星星有些在银河系里已经死去。”

“那我们看见的是什么?”

“是那颗星光的记忆。”

“星星死在自己的记忆前面喽?”

“不,是地球离星星太远啦。”

“从地球走到星星有多远?”

“需要坐在‘灯泡的光里’走一年的时间,差不多九万亿公里。”

我像上了发条的八音盒停不下来了,心每天都在唱在跳,仿佛我真的过上了不需要为利益维持关系的艺术生活。对自己的命运,我不再是个过客,至于将来前方和周遭会是什么样的,我不曾看见也不想看,因为我希望“星星”不会死去!

……

|

|